Beispiel zur Datenqualität: Entgeltungleichheit

Beispiel zur Datenqualität aus der Facharbeit: Entgeltungleichheit

Der Mehrwert von Gender-Daten wird an einem Beispiel aus der Facharbeit deutlicher. Aufgrund der aktuellen politischen Bedeutung eignet sich dafür das Thema Entgeltungleichheit.

Die Nivellierung des „Gender Pay Gap”, also des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen, ist eines der Ziele des Fahrplans für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 der EU-Kommission. Auch die derzeitige Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit” zu verwirklichen.

Grundlage für Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels können verschiedene Daten sein. Es werden im Folgenden verzerrte sowie minimal und optimal gender-kompetente Daten aufgeführt. Sie illustrieren, wie die unterschiedliche Datenqualität jeweils unterschiedliche Maßnahmen nahelegt.

Die Nivellierung des „Gender Pay Gap”, also des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen, ist eines der Ziele des Fahrplans für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 der EU-Kommission. Auch die derzeitige Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit” zu verwirklichen.

Grundlage für Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels können verschiedene Daten sein. Es werden im Folgenden verzerrte sowie minimal und optimal gender-kompetente Daten aufgeführt. Sie illustrieren, wie die unterschiedliche Datenqualität jeweils unterschiedliche Maßnahmen nahelegt.

1. Geschlechtsblinde Daten

Tabelle: Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste der Angestellten im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe (in Euro; Quelle: Statistisches Bundesamt, Lange Reihe Bruttoverdienste)

Hier werden Daten überhaupt nicht nach Geschlecht differenziert, sondern nur nach Region. Dadurch wird jedoch unsichtbar, dass das Verdienstgefälle im Osten und im Westen von Deutschland jeweils sehr unterschiedlich ist (was in der geschlechterdifferenzierten Darstellung direkt auffällt). Dieser Gender-Aspekt geht in die „geschlechtsblinden” Daten ein, kann dann jedoch als wichtiger Faktor nicht mehr erkannt werden.

|

Jahr |

Deutschland |

Früheres Bundesgebiet |

Neue Länder und Berlin-Ost |

| 2006 | 3 510 | 3 595 | 2 679 |

| 2005 | 3 452 | 3 538 | 2 626 |

| 2004 | 3 384 | 3 470 | 2 572 |

| 2003 | 3 304 | 3 389 | 2 511 |

| 2002 | 3 198 | 3 285 | 2 415 |

| 2001 | 3 079 | 3 167 | 2 321 |

| 2000 | 2 984 | 3 071 | 2 242 |

| 1999 | 2 898 | 2 984 | 2 184 |

| 1998 | 2 814 | 2 899 | 2 122 |

| 1997 | 2 746 | 2 832 | 2 061 |

| 1996 | 2 688 | 2 778 | 1 993 |

| 1995 | - | 2 689 | 1 857 |

| 1994 | - | 2 591 | 1 697 |

| 1993 | - | 2 519 | 1 522 |

| 1992 | - | 2 414 | 1 281 |

| 1991 | - | 2 277 | 955 |

Hier werden Daten überhaupt nicht nach Geschlecht differenziert, sondern nur nach Region. Dadurch wird jedoch unsichtbar, dass das Verdienstgefälle im Osten und im Westen von Deutschland jeweils sehr unterschiedlich ist (was in der geschlechterdifferenzierten Darstellung direkt auffällt). Dieser Gender-Aspekt geht in die „geschlechtsblinden” Daten ein, kann dann jedoch als wichtiger Faktor nicht mehr erkannt werden.

2. Minimal: Aufschlüsselung von Daten nach Geschlecht (Sex-Counting)

Grafik: Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern (Quelle: Statistisches Bundesamt (2007): laufende Verdiensterhebung)

In dieser Grafik wird der Verdienstabstand von Frauen und Männern im Zeitverlauf dargestellt. Im Jahr 2005 verdienten Arbeitnehmerinnen durchschnittlich rund fünfundzwanzig Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Ersichtlich wird zudem, dass der Verdienstabstand über die Zeit kontinuierlich gesunken ist. Die Grafik beruht auf einer vierteljährlichen Befragung von ausgewählten Betrieben aus Produzierendem Gewerbe, Handel sowie Kredit- und Versicherungsgewerbe zu den Verdiensten ihrer Beschäftigten. Aus Gender-Perspektive ist zentral, dass in dieser Befragung lediglich Beschäftigte in Vollzeiterwerbsarbeitsverhältnissen erfasst werden und dass der Dienstleistungsbereich nicht umfassend abgedeckt ist. Dadurch stellt sich nämlich eine Verzerrung ein, weil zum einen Frauen wesentlich häufiger nicht Vollzeit-erwerbstätig sind und zum anderen häufiger im Dienstleistungsbereich arbeiten als Männer. Mit einer so beschaffenen Grundgesamtheit können keine Aussagen über den Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern allgemein gemacht werden.

Die Forschung zum Verdienstgefälle zeigt, dass der unterschiedliche Verdienst von Frauen und Männern durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Die Entgeltdifferenz ist somit nicht auschließlich als direkte Entgeltdiskriminierung erfassbar. Vielmehr wirkt Geschlecht mittelbar, da es in Form unterschiedlicher Arbeitsmarktpositionen (z.B. Segregation „Frauenberufe” und „Männerberufe“) und verschiedenen Lebenslagen von Frauen und Männern (z.B. Haushaltskonstellationen nach einer Familiengründung) zutage tritt. Es treffen somit verschiedenste Faktoren zusammen.

Eine einfache Auschlüsselung nach Geschlecht (oder gar der Verzicht auch darauf) ist nicht geeignet, die Komplexität der Thematik Entgeltungleichheit zu erhellen.

In dieser Grafik wird der Verdienstabstand von Frauen und Männern im Zeitverlauf dargestellt. Im Jahr 2005 verdienten Arbeitnehmerinnen durchschnittlich rund fünfundzwanzig Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Ersichtlich wird zudem, dass der Verdienstabstand über die Zeit kontinuierlich gesunken ist. Die Grafik beruht auf einer vierteljährlichen Befragung von ausgewählten Betrieben aus Produzierendem Gewerbe, Handel sowie Kredit- und Versicherungsgewerbe zu den Verdiensten ihrer Beschäftigten. Aus Gender-Perspektive ist zentral, dass in dieser Befragung lediglich Beschäftigte in Vollzeiterwerbsarbeitsverhältnissen erfasst werden und dass der Dienstleistungsbereich nicht umfassend abgedeckt ist. Dadurch stellt sich nämlich eine Verzerrung ein, weil zum einen Frauen wesentlich häufiger nicht Vollzeit-erwerbstätig sind und zum anderen häufiger im Dienstleistungsbereich arbeiten als Männer. Mit einer so beschaffenen Grundgesamtheit können keine Aussagen über den Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern allgemein gemacht werden.

Die Forschung zum Verdienstgefälle zeigt, dass der unterschiedliche Verdienst von Frauen und Männern durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Die Entgeltdifferenz ist somit nicht auschließlich als direkte Entgeltdiskriminierung erfassbar. Vielmehr wirkt Geschlecht mittelbar, da es in Form unterschiedlicher Arbeitsmarktpositionen (z.B. Segregation „Frauenberufe” und „Männerberufe“) und verschiedenen Lebenslagen von Frauen und Männern (z.B. Haushaltskonstellationen nach einer Familiengründung) zutage tritt. Es treffen somit verschiedenste Faktoren zusammen.

Eine einfache Auschlüsselung nach Geschlecht (oder gar der Verzicht auch darauf) ist nicht geeignet, die Komplexität der Thematik Entgeltungleichheit zu erhellen.

3. Optimal: Gender-kompetente Daten

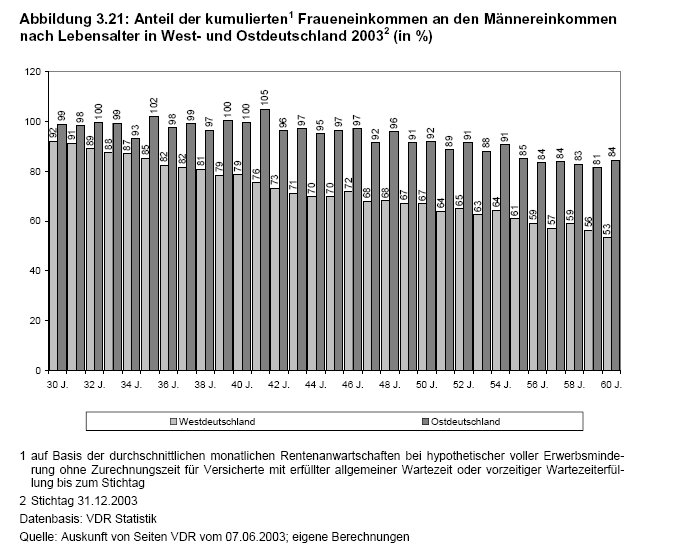

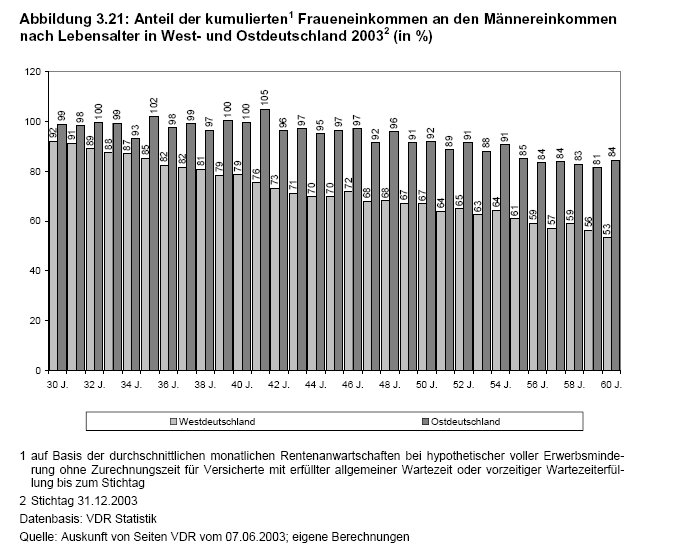

Grafik: Anteil der kumulierten Fraueneinkommen an den Männereinkommen nach Lebensalter in West- und Ostdeutschland 2003 (Quelle: Gender-Datenreport 2005)

Das Erwerbseinkommen von Frauen und Männern wird nicht nur durch arbeitsmarktbezogene Einflussfaktoren geprägt, sondern auch durch ihre Position im Haushalt und unterschiedliche Lebenslagen. So sind beispielsweise Frauen in Paar-Konstellationen häufiger Teilzeit-beschäftigt oder gar nicht erwerbstätig. Solche Muster sind gleichzeitig regional unterschiedlich: in diesem Fall sind sie in Westdeutschland wesentlich stärker ausgeprägt als in Ostdeutschland.

Auch Familienbedingte Berufsunterbrechungen und/oder -einschränkungen sind eine wichtige Ursache für die ungleichen Einkommen von Frauen und Männern. Unterbrechungen bringen aber nicht nur für die Zeit des Berufsausstiegs akute Einkommenseinbußen mit sich, sondern reduzieren auch zukünftige Erwerbschancen und damit langfristig das Einkommenspotenzial (sowie die Rentenhöhe). Diese Einschränkung betrifft Frauen stärker als Männer.

Ein Blick auf die kumulierten Einkommen nach Lebensalter zeigt die Bedeutung von Familienkonstellationen und Lebenslagen für die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Mit steigendem Lebensalter differieren die abgeschätzten kumulierten Erwerbseinkommen der Geschlechter zunehmend: Ende 2003 verdienten Frauen im Alter von 30 Jahren in ihrem bisherigen Erwerbsleben 92 Prozent des Männereinkommens. Eine 60 Jahre alte Frau erzielte während ihrer Erwerbsbiografie nur 53 Prozent des Männereinkommens. In Ostdeutschland ist der geschlechtsspezifische Verdienstabstand aufgrund der verstärkten Erwerbsbeteiligung von Frauen schwächer ausgeprägt.

Werden über Geschlecht hinaus weitere Kategorien wie in diesem Fall Alter und Region einbezogen, wird der Blick für die Ursachen von Entgeltungleichheit geschärft. Dadurch ist es möglich, zielgenaue differenzierte Maßnahmen zu entwickeln.

Das Erwerbseinkommen von Frauen und Männern wird nicht nur durch arbeitsmarktbezogene Einflussfaktoren geprägt, sondern auch durch ihre Position im Haushalt und unterschiedliche Lebenslagen. So sind beispielsweise Frauen in Paar-Konstellationen häufiger Teilzeit-beschäftigt oder gar nicht erwerbstätig. Solche Muster sind gleichzeitig regional unterschiedlich: in diesem Fall sind sie in Westdeutschland wesentlich stärker ausgeprägt als in Ostdeutschland.

Auch Familienbedingte Berufsunterbrechungen und/oder -einschränkungen sind eine wichtige Ursache für die ungleichen Einkommen von Frauen und Männern. Unterbrechungen bringen aber nicht nur für die Zeit des Berufsausstiegs akute Einkommenseinbußen mit sich, sondern reduzieren auch zukünftige Erwerbschancen und damit langfristig das Einkommenspotenzial (sowie die Rentenhöhe). Diese Einschränkung betrifft Frauen stärker als Männer.

Ein Blick auf die kumulierten Einkommen nach Lebensalter zeigt die Bedeutung von Familienkonstellationen und Lebenslagen für die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Mit steigendem Lebensalter differieren die abgeschätzten kumulierten Erwerbseinkommen der Geschlechter zunehmend: Ende 2003 verdienten Frauen im Alter von 30 Jahren in ihrem bisherigen Erwerbsleben 92 Prozent des Männereinkommens. Eine 60 Jahre alte Frau erzielte während ihrer Erwerbsbiografie nur 53 Prozent des Männereinkommens. In Ostdeutschland ist der geschlechtsspezifische Verdienstabstand aufgrund der verstärkten Erwerbsbeteiligung von Frauen schwächer ausgeprägt.

Werden über Geschlecht hinaus weitere Kategorien wie in diesem Fall Alter und Region einbezogen, wird der Blick für die Ursachen von Entgeltungleichheit geschärft. Dadurch ist es möglich, zielgenaue differenzierte Maßnahmen zu entwickeln.

Weitere Informationen zu den Erwerbseinkommen von Frauen und Männern finden Sie im dritten Kapitel des Gender-Datenreports 2005, den das Deutsche Jugendinstitut in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellt hat.

SeSch

Zurück zum Überblick zur Datenqualität

- Verzerrte Daten: Gender Bias

- Minimale Datenqualität: „Sex-counting”

- Optimale Datenqualität: Gender-kompetent

erstellt von Administrator

—

zuletzt verändert:

02.01.2010 20:05